Graellsia isabellae GraŰlls, 1849

(Da: it.wikipedia.org)

Phylum: Arthropoda von Siebold, 1848

Classe: Insecta Linnaeus, 1758

Ordine: Lepidoptera Linnaeus, 1758

Famiglia: Saturniidae Boisduval, 1834

Genere: Graellsia Grote, 1896

Italiano: Farfalla luna spagnola

English: Spanish Moon Moth

Franšais: Isabelle, Papillon vitrail

Deutsch: Isabellaspinner

Espa˝ol: Mariposa isabelina

Specie e sottospecie

Graellsia isabellae ssp. isabellae (GraŰlls, 1849) - Revue Mag. Zool. (2) 1: 601 - Locus lypicus: Spagna, Sierra de Guadarrama - Graellsia isabellae ssp. galliaegloria (OberthŘr, 1922) - Amat. Pap. 1(15): 238-239 - Locus typicus: Francia, Alte Alpi - Diffusa in Francia; distinguibile dalla sottospecie nominale per le nervature pi¨ marcate e per la banda nerastra pi¨ larga nella fascia subterminale dell'ala posteriore.

Descrizione

╚ l'unico rappresentante attualmente riconosciuto del genere Graellsia. Il genere Graellsia fu proposto nel 1896 dall'entomologo britannico Augustus Radcliffe Grote in memoria dello scopritore della specie, lo spagnolo Mariano de la Paz GraŰlls y de la Aguera; l'epiteto specifico isabellae (= di Isabella) Ŕ stato dato in onore della regina Isabella II di Spagna. Adulto: il dimorfismo sessuale Ŕ fondamentalmente limitato alla forma delle ali posteriori, alla struttura delle antenne ed alla forma dell'addome, cosý come descritto pi¨ avanti. La colorazione di fondo della pagina superiore dell'ala anteriore pu˛ variare tra il giallo-verdastro ed il verde bluastro, lievemente traslucido, con nervature rosso-brunastre in forte risalto. La costa, cosý come il termen ed il margine interno, sono bordati della stessa tonalitÓ di rosso che tinge le nervature, mentre l'apice, la banda sub-terminale e l'area alla base della costa digradano verso una tonalitÓ gialla pi¨ tenue. La zona terminale presenta inoltre due bande nerastre parallele che, con andatura irregolare, corrono dall'estremitÓ di R fino a quella di 1A+2A, per poi ripiegare repentinamente verso la zona basale in prossimitÓ del tornus, cosý da convergere nel margine interno all'altezza del terzo centrale. All'estremitÓ distale della cellula discale, che qui appare chiusa, si osserva una vistosa macchia ocellata (lievemente pi¨ grande nei maschi) costituita da tre anelli concentrici, disposti attorno ad un'area centrale trasparente: l'anello pi¨ esterno risulta nerastro, quello mediano appare bluastro basalmente e giallognolo distalmente, mentre l'anello pi¨ interno Ŕ marcatamente rosso. L'apice non Ŕ falcato, mentre il termen, pur se irregolare, non presenta dentellature e risulta pi¨ diritto nella femmina, mentre nel maschio tende ad assumere una lieve concavitÓ. La pagina inferiore dell'ala anteriore riprende fedelmente la composizione cromatica di quella superiore, anche per quanto riguarda la macchia ocellata. L'ala posteriore ha colorazioni analoghe a quelle dell'ala anteriore sia nella tonalitÓ di fondo, come pure nelle nervature e nella macchia ocellata. La cellula discale Ŕ anche qui chiusa; il termen Ŕ liscio ed il margine addominale Ŕ vistosamente frangiato. Nella fascia sub-marginale si osserva una sola linea nera, al posto delle due dell'ala anteriore. Il maschio Ŕ facilmente distinguibile per la presenza della "coda" della regione anale pi¨ sviluppata e tinta principalmente di giallino, laddove nella femmina tale processo appare soltanto abbozzato. In ambo i sessi non sono presenti nÚ il frenulum, nÚ il retinaculum. Le antenne sono giallastre; nel maschio sono pettinate, tranne per gli antennomeri terminali del flagello; nella femmina, al contrario, i processi laterali sono molto ridotti. Il capo Ŕ nerastro, ad esclusione di un ciuffo giallo nella regione frontale; gli occhi sono mediamente sviluppati; la spirotromba Ŕ vestigiale ed i palpi labiali sono ridotti. Il torace Ŕ rivestito di folta peluria, con una colorazione fulva sia dorsalmente (ma pi¨ scura), sia ventralmente. Le zampe sono rossastre superiormente e arancioni-rosate inferiormente. L'addome, pi¨ tozzo nella femmina, Ŕ anch'esso molto peloso, e si mostra con anelli alternati gialli e rossastri. L'apertura alare pu˛ variare da 80 a 110-120 mm. Uovo: le uova sono marroncine e tondeggianti, di dimensioni 2 x 1,8 mm, con micropilo pronunciato. Vengono deposte singolarmente o in piccoli gruppi, e schiudono in circa 10-15 giorni. Larva: il bruco attraversa diversi stadi per portare a termine il proprio sviluppo, passando da una lunghezza di 5 mm (appena dopo la schiusa) fino a 80 mm (a completa maturazione); inizialmente appare nero con due file laterali di scoli giallastri; negli stadi successivi tende a diventare via via grigiastro fino a quando, ormai giunto alla quinta etÓ, si mostra sempre munito di scoli, ma con la livrea laterale composta di macchie bianche e verdi alternate e le parti dorsali e ventrali scure, con zampe rossicce e pseudozampe giallastre. Nell'insieme pu˛ ricordare da vicino la larva matura di Actias selene HŘbner, 1807. Pupa: la crisalide misura da 32 a 35 mm e ricorda abbastanza quella di Saturnia pyri (Denis & SchiffermŘller, 1775); Ŕ obtecta, liscia e di un colore simile al mogano, provvista di un cremaster non troppo sviluppato, e racchiusa in un bozzolo sericeo color oro, di dimensioni 55x30 mm, che incorpora tra le fibre anche resti di aghi di pino. Si rinviene solitamente nel terreno, ai piedi della pianta nutrice. Ciclo vitale: la pupa rappresenta lo stadio svernante. In primavera, dopo lo sfarfallamento, avviene l'accoppiamento, che raramente dura pi¨ di due ore, con i maschi che vengono attratti dai feromoni femminili, rilevati grazie a chemiocettori posti sulle antenne. Gli adulti restano inattivi durante le ore del giorno, quando Ŕ possibile osservarli in posizione di riposo con le ali disposte "a tetto", ed iniziano a volare solo dopo il crepuscolo. I maschi sono attratti dalla luce artificiale fin dall'inizio della fase adulta, mentre le femmine solo dopo l'accoppiamento. Immediatamente dopo la copula, nelle prime ore della notte, la femmina depone le uova a piccoli gruppi (in totale 100-150 unitÓ), tra 1 rametti dei pini. Dopo 7-10 giorni avviene la schiusa. I piccoli bruchi, talvolta gregari nelle prime fasi ed in seguito pi¨ solitari, tendono a prediligere le foglie delle piante pi¨ vecchie, ed il loro accrescimento, che attraversa ben cinque diversi stadi larvali, dura in totale da un mese a quaranta giorni. Al termine della maturazione larvale il bruco si lascia cadere sul terreno sottostante la pianta ospite, ove si impupa in un bozzolo sericeo molto resistente al freddo, posto tra le foglie secche della lettiera del sottobosco, ove supera l'inverno successivo. Qualora l'inverno non sia sufficientemente freddo, la pupa pu˛ rimanere quiescente per un altro anno, per poi emergene come immagine la primavera ancora successiva. In cattivitÓ gli adulti sono sopravvissuti in media 8 giorni la femmina e 5 giorni il maschio, con un minimo di 2 ed un massimo di 16 giorni. Periodo di voo: la specie Ŕ univoltina, con adulti che sfarfallano tra marzo e luglio a seconda della latitudine, della quota altimetrica e del clima. Come di regola nei Saturniidae, gli adulti non si alimentano, avendo esclusivamente funzione riproduttiva. Le larve attaccano gli aghi di Pinaceae quali: Pinus mugo ssp. uncinata Ramond in Lamarck & De Candolle - Pinus nigra ssp. laricio (Poiret) Maire - Pinus sylvestris L. Tuttavia, in cattivitÓ questi bruchi sono stati anche alimentati con foglie di Liquidambar L. (Altingiaceae). Parassitoidismo: le larve di questa specie possono essere vittima di parassitoidismo da parte di ditteri tachinidi come Compsilura concinnata (Meigen), 1824, Drino inconspicua (Meigen), 1830, Masicera silvatica (FallÚn), 1810, Trypeta signata Meigen, 1826, oltre a imenotteri icneumonidi come Coelichneumon orbitator (Thunberg, 1822), ed Exeristes roborator (Fabricius, 1793). Tassonomia: la sistematica del taxon Ŕ ancora oggi in via di definizione; a diverse popolazioni di Graellsia isabellae, con lievi variabilitÓ fenotipiche, Ŕ stato di volta in volta attribuito lo status di sottospecie a sÚ stanti, o addirittura di specie congeneri distinte; al momento la tendenza pi¨ condivisa Ŕ quella di considerarle tutte come sinonimi di G. isabellae. L'unica sottospecie riconosciuta oggi, pur con molte riserve, Ŕ G. i. ssp. galliaegloria che indicherebbe l'insieme delle popolazioni francesi. Un discorso a parte va invece fatto per quanto concerne il genere monotipico Graellsia Grote, 1896. Dal momento che G. isabellae sembra non avere affinitÓ filogenetica con alcun saturnide europeo, ma soltanto con le specie olartiche del genere Actias Leach, [1815], Ŕ stato proposto di spostare la specie in quest'ultimo genere (Actias isabellae). Tuttavia, recenti analisi cladistiche compiute all'interno della trib¨ Saturniini starebbero a dimostrare il contrario, ponendo il genere Graellsia come parafiletico rispetto al "gruppo" Actias. In realtÓ la questione appare ben lungi dall'essere risolta.

Diffusione

╚ plausibile che la specie, ben adattata a climi rigidi, abbia occupato durante l'ultimo periodo interglaciale una porzione pi¨ ampia del continente europeo; dopo l'ultima glaciazione, in seguito al rapido innalzamento delle temperature, questo taxon si Ŕ trovato limitato in piccole zone a quota pi¨ elevata. L'attuale areale relitto Ŕ costituito da varie popolazioni isolate presenti in Spagna centrale e orientale (province di ┴vila, Girona, JaÚn, Madrid, Navarra e Segovia), Andorra e Francia meridionale e sud-orientale (Dipartimenti di Ain, Alpi dell'Alta Provenza, Alte Alpi, ArdŔche, Dr˘me e Pirenei Orientali). Sono stati riportati anche voli in Svizzera sud-occidentale (Canton Vallese) e Italia nord-occidentale (Valle d'Aosta), ma il dato Ŕ da confermare. L'habitat Ŕ rappresentato dalle pinete delle zone alpine e subalpine, con una quota altimetrica compresa tra 500 e 1.800 m.

Sinonimi

= Actias isabellae GraŰlls, 1849 - Revue Mag. Zool. (2 1: 601 - Locus lypicus: Spagna, Sierra de Guadarrama (sinonimo omotipico = Graellsia ceballosi Gˇmez Bustillo & Fernßndez Rubio, 1974 - Rev. Soc. Hisp. Lus. Amer. Lepid. 5 - Locus typicus: Spagna, Sierra de Segura (sinonimo eterotipico = Graellsia isabellae ssp. ceballosi Gˇmez Bustillo & Fernßndez Rubio, 1974 = Graellsia extensa Agenjo, 1953 - Graellsia 11: 10 - Locus typicus: Spagna (sinonimo eterotipico = Graellsia neuroflexaclara Abˇs Castel, 1983 (sinonimo eterotipico = Graellsia obscura Agenjo, 1953 - Graellsia 11:10 (sinonimo eterotipico = Graellsia paradisea Marten, 1955 - Ent. Z. 65: 155 - Locus typicus: Spagna, Girona (sinonimo eterotipico = Graellsia isabellae ssp. paradisea Marten, 1955 = Graellsia roncalensis Gˇmez Bustillo & Fernßndez Rubio, 1974 - Rev. Soc. Hisp. Lus. Amer. Lepid. 5 - Locus typicus: Spagna, Navarra, valle di Roncal (sinonimo eterotipico = Graellsia isabellae ssp.roncalensis Gˇmez Bustillo & Fernßndez Rubio, 1974 = Graellsia rufa Agenjo, 1953 - Graellsia 11: 9 - Locus typicus: Spagna (sinonimo eterotipico = Graellsia rufina Agenjo, 1953 - Graellsia 11: 9 - Locus typicus: Spagna (sinonimo eterotipico = Saturnia diana Fairmaire, 1849 - Ann. Soc. Ent. Fr. (2 7: LXII - Locus typicus: non indicato (sinonimo eterotipico = Saturnia isabellae GraŰlls, 1849 - Revue Mag. Zool. (2 1: 601 - Locus typicus: Spagna, Sierra de Guadarrama (sinonimo omotipico, basionimo.

|

Data: 04/07/1987

Emissione: Protezione della natura Stato: French Andorra |

|---|

|

Data: 02/06/1980

Emissione: Salvaguardia della natura Stato: France |

|---|

|

Data: 24/06/1999

Emissione: Studio della natura Stato: Mozambique |

|---|

|

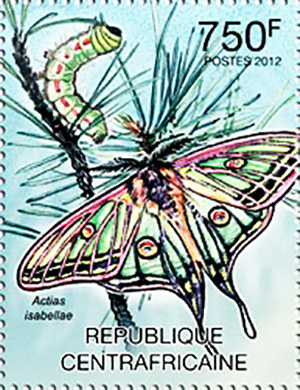

Data: 25/04/2012

Emissione: Farfalle Stato: Central African Republic Nota: Emesso in un foglietto di 4 v. diversi |

|---|

|

Data: 15/10/2001

Emissione: Falene Stato: Palau |

|---|

|

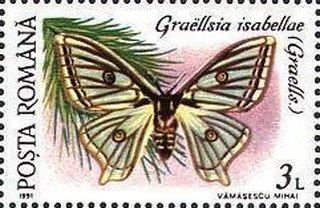

Data: 30/11/1991

Emissione: Farfalle Stato: Romania Nota: Emesso in un foglietto di 12 v. diversi |

|---|

|

Data: 01/07/2009

Emissione: Flora e Fauna Stato: Spain |

|---|